長らく記事を書いていなくて、もう二度と書くことはないのかなぁとか思っていたら突如として話題が出来上がったので、勢いに任せて書いてみることに。

衝動買い。多分日頃のストレス。

今月は旅行も控えてるし Nintendo Switch 2 も買わなきゃと思っていたので、節約しようと心に決めていたのに。。。

気づいたらポチってしまっていた。

買った端末はこちら:

Lenovo の11インチの 2-in-1 タイプの Chromebook 。

もともと ASUS の CM3 ってやつがめっちゃ見た目好みだったんですが、メモリが 4GB しかなかったので見送っていたら後継機種 CM30 が出てきて、これいいじゃんって思ったら価格が 5万円強。最近では値上がりして 54,800円 になっていました。

で、ちょっと躊躇っていたら、ほぼ同じ画面サイズで同じ 2-in-1 の、さらに SoC がちょっと上位モデルっぽい Lenovo 製の製品がそれよりも安い (タイムセール) 価格で出ているではありませんか!

ちょうど iPad (6th) がそろそろ限界だなぁと思っていたし、旅行先に会社からの貸与 PC を持っていきたくないし、買うなら今しかないでしょ!!

とポチってしまったわけですね。あぁ南無。

ChromeOS と私

ChromeOS というか ChromiumOS は昔 x86 機用ビルドを USB に焼いた事があって、メモリ 2GB の Win10 端末にぶっ刺して遊んでたことがありました。

当時はまだ Chrome アプリなる代物があって、ただの Web サイトに繋がる今で言うところの PWA みたいなものと、ページそのものが拡張機能と同様にインストールされてクライアントアプリのように使えるものが混在していました。 IE もまだ死んでいなかった時代なので、その頃で言うと HTA の Chrome 版みたいな感じでしたね (?)

で、結局それらが動かせれば良いだけなので、本当に Chrome (Chromium) が軽量 OS 上で動くだけというものでした。それ以上の機能は全くと言っていいほど搭載されていない、正真正銘 ChromeOS (ChromiumOS) 。

つまりまあ、 OSを USB に焼いて遊んでいたくらいですから、当時の私には機能不足だったんですよ。コンソールは叩けないし、オフィススイート (Google Docs) を使うにももっさりするし。更に USB が邪魔だからと思って、今のマウスの無線レシーバーくらいの大きさの 32GB メモリに入れていたので、すぐ熱くなって速度が下がる。

当然すぐに飽きました。まだ Debian を突っ込んだほうがカスタマイズ幅が多くて楽しかった。

というわけで、いつしか x86 ビルドをしていた人の更新が止まり、私もそれに伴って離れていきました。

それから、そうですね、かれこれ 10 年近く経ちました。 Win10 はサポートが終わりを迎えようとしています。 誰だよ最後の Windows になるとか言ったやつ。

職に就き日々の時間が限られてきて、そもそもパソコンを弄って遊ぶことがほぼ無くなりました。酒を飲みながら Splatoon 3 をプレイして一喜一憂する日々。試合の合間に YouTube の新着動画を漁る日々。

たまに D4DJ を iPad (6th) でやって、最近は最低画質じゃないとまともに動かなくなって。

旅行に出かけるときはほとんど必要もないのに会社からの貸与 PC を持ち歩いて常に紛失と破損のリスクを孕んで……。

ん、もしかして今の私が求める端末って Windows とかの高機能 OS じゃなくても、そこそこ軽快に動いてリモート操作ができるなら、なんでもいいのでは??

実際に使ってわかったデメリット

というわけで無事散財したわけですが、先にデメリットから書き連ねていきます。

当然だけどカスタマイズ性が皆無

もはや Android スマホよりカスタマイズ性が悪いです。ランチャーやシェルが固定なので、好きなホーム画面を使うことはできません。変えられるのは壁紙とテーマカラーくらい。

Windows でさえ、ウィンドウの縁やタイトルバーに色を付けられるとか、透明度つけるかとかカスタマイズできるのに、いくら軽量 OS でもそのくらいは欲しいよ。

好きなブラウザが使えない

デフォルトブラウザはもちろん Google Chrome 一択、それ以外はありません。

私は最近 Vivaldi 派なので、カスタマイズでデフォルトブラウザや WebView みたいなものをすげ替えてやろうかと思ってましたが、私の技術力では無理でした。誰かやり方教えてくれ。

現状では基本的なブラウジングは Android 版の Vivaldi を使いつつ、 PWA は Google Chrome で動かしています。あまり垣根を作ってない。

好きな AI をアシスタントにできない

私はオフィススイートに関してはもっぱら Microsoft 信者なので、それに伴って AI は基本 Copilot を使っています。なのでデフォルトのアシスタントを Copilot にしようと思ったのですが、無理でした。

アシスタントはショートカットキーで起動できるんですが、どうやら Gemini しか起動できないショートカットのようで、他のアプリに差し替えることはできなさそうでした。

特定アプリの起動にショートカットを割り当てることができれば代用とかできそうでしたが、そういう機能もなく、ちょっと残念ですね……。

タッチの即応性が乏しい

D4DJ をやるときに特に困ってるんですが、画面をタッチしてから反応するまで若干ラグがあります。 iPad のように素早くない。

ゲーム上の設定では +20.0 で安定でしたが、これが何の数字かよくわからないんですよね。 200ms なのか、それ以下なのか。少なくとも音ズレの仕方からして 20ms どころではないはず。

これは端末の個体差かなぁ。

Phone Hub でアプリ画面転送ができない

最近の ChromeOS は Android スマホと連携することができて、通知が ChromeOS 側で見れたり、最近撮った写真が少しだけ見れたりします。

そして対応スマホであれば、スマホ側のアプリ画面を転送してくれる (ミラーリングじゃなくて拡張画面っぽい扱いなのかな?) らしいのですが、対応機種が少なすぎる。

私の機種はそもそも対応してないのですが、何故か機能は動いて、真っ黒な画面が表示される。で真っ黒な画面が出ている間はスマホがくっっっっそ重くなってフレームレートが 20 くらいになる。通知を開いただけで自動で動くのやめてくれ。

ところで開発者オプションから second display simulation を ON にするとうまく画面転送できるのなんなん?

キー配置が曲者

キーボード自体は、押し込み感触は良いしピッチもそこそこあって、結構クオリティは高いんですが。

ChromeOS ならではの曲者配置すぎてちょっと……。

まず Delete キーがなくて、本来あるべき場所にはロックボタンが設置されています。 0.6 秒くらい長押ししないとロックされないので押し間違えても大惨事にはならないのですが、なぜこのような配置にしたのかわからない。

そしてファンクションキーは最近の流行りでショートカットキーになっていて、切り替えることでファンクションキーとして使えるようになっているのですが、何をトチ狂ったのか F10 相当のボタンまでしか存在しない……。どこへ行った F12 キーよ。

通常のキー機能と入れ替えるためには、ランチャーキー (普通のキーボードで CapsLock がある場所にある◉キー) と同時押しをする必要があります。 Home とか PageUp とかも同じ。これが地味に押しづらい。慣れれば問題ないのかもしれないけど。

なぜかわからないけど Android 版の YouTube アプリが ChromeOS では使えません。 YouTube Music は使えるのに……。

そうなると PWA 版の YouTube を使うことになるのですが、案の定、パソコンで見る YouTube と同じものをマウス+タッチで扱うので、細かい部分で操作性が悪い。大体のことはできるけど、やっぱりタッチだと Web 画面との相性が悪いので、アプリ版を入れさせてほしい。

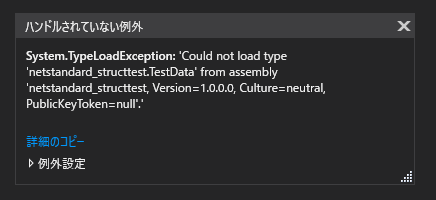

一応、開発者ツールとして Linux コンソールを入れることができて、仮想環境の Debian を動かすことができます。

素晴らしいことに GUI が標準で動く (X サーバーや Wayland が最初から ChromeOS のデスクトップに向いてる) のですが、これがあまりにも動作が重い。 Linux 版の Vivaldi を入れて YouTube を見てみたんですが、フルスクリーンで FHD の動画を流すとコマ落ちします。流石に常用は無謀でした。

いくら仮想環境とはいえカーネルは共通だしもうちょっと素早く動いてくれよ……と思ってしまいますね。

それでも買ってよかった理由

ここまで色々文句を書き連ねてきましたが、ここからはメリットを書いていきます。良いところもたくさんあります。

めっちゃ軽い

とにかく軽い。ほぼタブレットなので、本体だけでは 0.51kg (公称) 。マジで軽い。

一応、キーボードと背面スタンドとタッチペンが標準装備なので、それを含めると 1.1kg になるらしい。これだけ聞くとちょっと重そうに感じてしまう。

だけど、画面サイズが 11 インチ程度なので、手で持ち上げたときに普通のノート PC と比べて重心が手に近くなります。そうすると、テコの原理でそこらのノート PC を持ったときより体感で軽く感じます。

もちろんカバンに入れたら一緒なんだろうけど、こう、取り回しはすごくよく感じます。

さわり心地がいい

ケースと言うか、キーボードと背面スタンドの外側の素材が地味に心地いい。少しだけ柔らかく、マットな仕上げで手触りサラサラ、角が丸みを帯びてて、なんかこうマシーン感がない。

そしてキーボードのキー側もマットな仕上げで、すごくサラサラ。キーもツルツルじゃなくて指にいい感じに引っかかるザラザラ感。

本体もマットな金属仕上げだし、縁も角張っていて手に引っかかりやすく、落としにくい。

これは本当にクオリティが高いと思います。

画面もきれい

1920 x 1200 の画面がめっちゃ綺麗。そこそこ輝度もあって見やすい。

今まで使っていた iPad には紙の質感に似た保護フィルムを貼っていましたが (Apple Pencil も買ったし) 、今回は画面がとても綺麗で発色も良いので、ガラスフィルムにしました。画面の綺麗さ重視。

タッチペンはちょっと滑りすぎて、ぎこちないけどね。まあトレードオフとしては納得しています。

メモリ8GBが強強

Amazon 限定で、通常はメモリ 4GB のところ 8GB 載っています。

家電量販店でいろいろな Chromebook を触って試したところ、 4GB の機種だとシェル含めすべてがもっさりしていて、流石に実用に耐えられないと感じていたので、最低 8GB は欲しいと思っていました。

案の定、メモリは 8GB あって正解でした。かなり快適に使えています。多分 16GB あっても使い切れないと思うので、この辺がコスパ最強だと思います。

キーボードが強い

ただの Android タブレットであればキーボードはいらないんだけど、 ChromeOS はあくまで PC なので、やっぱりキーボードがあって正解。

タッチ操作だとどうしても細かいポインティングができないので、デスクトップ向けのサイトとかはマウスやキーボード操作ができると便利な時があるんですよね。あとちゃんと机に向かって作業するというときは、キーボードがあるほうが文字も打ちやすいし楽。

逆にタッチ前提で作られたアプリ (特に Android アプリ) を無理やりマウスとキーボードで操作するのは、疲れるんですよね。ボタンがクソでかくて画面占領するし、右クリックという概念がないからメニュー操作も難しいし。そういうときは思ったところを直接タッチするほうが楽だったりする。

その点、デスクトップ前提だけどタッチ操作がスムーズに行えるっていう ChromeOS や Chromebook デバイスは、凄くバランスが取れた良い製品だと思います。

ちなみに押し心地は最高です。私こういう玩具みたいなのにしっかり打鍵感のあるキーボード、意外と好きなんですよね。デスクトップはメカニカル一択ですが。

そこそこのゲームは動く

さっきからちょくちょく話題に出てきていましたが、私は D4DJ Groovy mix というゲームをやっていて、もともと iPad (6th) でプレイをしていました。

で、性能的に追いつかなくなってきたので買い替え先を検討していて、このデバイスを手に入れたので、 Android 版を入れて遊んでみました。

結果として、デメリットで挙げたように入力遅延はあるものの、そこそこちゃんと動いてくれています。音ゲー中の画質は中品質で背景はキャラ絵固定にしていますが、メニュー画面は最高画質で Live2D がヌルヌル動きます。多分 3D が結構重たいんじゃないかな、 2D は全然問題なし。これからは Chromebook で D4DJ を楽しむことにします。

他の重めのゲームも試してみようと思って、遊戯王 Master Duel も試してみましたが、推奨画質であればヌルヌル動きました。最高画質にすると、流石に常時カクつく感じで、ちょっと不快かも。多少解像度は落ちるけど推奨画質を推奨します。言うてそんなに解像度低くならないので、十分かなと思います。

私は個人携帯は Android を使っているけど、会社から貸与されているスマホは iPhone SE です。個人的にはこれ、すごく理にかなっていると思います。

iPhone というか iOS って、カスタマイズ性がほぼないので、何をやるにしても他の人と同じ手順を踏むことになります。これってつまり、何かをしたいときは先人の知恵を借りることができるということ。よほど変なことをしない限り、困ることはないと思います。

そして基本的には変な挙動をしないので、目立った速度低下や不具合を踏むことが少ない。拡張性が乏しい = 安定している、ということ。

これは、仕事をするという面に置いては重宝する仕様だと思っています。ちょっとした出先で何かをしたいときとか、差し迫って何かをしないといけないというとき、いつでもフルパワーを出せるのは良いこと。

Web サイトのアプリ化 (PWA) が地味に便利

今まで Web アプリってブラウザで使う前提だと思っていて、最初は「別にお気に入りで良くない…?」と思っていたんですが、 ChromeOS が Web アプリ前提で設計されているので、嫌でも Web アプリがランチャーに増えていくんですよね。それでまあ、仕方なくよく使うサイトをアプリ化して使ってみたんですが。

試した結果、意外とコレが便利ということに気づきました。

一番のメリットは、本体の容量を食わないという点。 Android アプリもそうですが、普通はアプリが増えれば増えるほどストレージを圧迫し、更にキャッシュや個人データも増えてきてストレージが地獄と化してきます。そんな中、 Web アプリはページデータがキャッシュでしかないので、必要なときに必要なものだけ取得し、必要なくなれば解放することができます。また Cookie などはあれどブラウザ機能の範疇でしかデータを保存できないので、無闇矢鱈なデータが保存されることがありません。故に本体容量が少なくても大丈夫。

次に適切なウィンドウサイズで立ち上がってくる点。前回のウィンドウサイズを記録してくれるので、例えば Copilot は縦長ウィンドウ、 Outlook は最大化、みたいな感じで便利なサイズで立ち上がってきます。ブラウザで使うときには実現できなかった利便性ですね。

最後にアドレスバーが消える点。アドレスバーが欲しいときって、検索するときと、色んなサイトを見ていて変なサイトに飛んでないか確認するときくらいなので、信頼したサイトであればなくても大丈夫。まあ小さくてもあったほうがいいけどね。

今までは Web サイトをアプリ化して何の意味があるんだと思っていましたが、インターネット上のデータからアプリを作成するという新しい感覚に慣れれば、たしかに悪くはないかもしれないなと思った次第でした。

正直言って、このデバイスで物足りないことって、基本的には Windows PC とか Mac PC に面と向かってやらなきゃいけない作業だと思うんですよ。普段このデバイスでやる必要がないというか、たった 11 インチの画面でやれることではない。開発とか、高度な文書編集とか、厳密な画像編集とか。

どうしてもやらなきゃいけないときは、リモートデスクトップでメイン環境に繋いで、サクッと作業すれば良いんですよね。

幸い、 Chrome リモートデスクトップとかいう、この用途に超もってこいな機能がありまして。ホスト側にはデーモンを仕込む必要がありますが、リモート側は Google アカウントされあればブラウザのみで完結するという素晴らしい利便性。 ChromeOS と相性が良いのなんの。

今回、旅行中に少しだけリモートデスクトップを使って作業をしましたが、本当に十分でした。出先で軽く対処するにはこれで十分です。

もちろんネットワーク構成をちゃんと考えるとか、外出前にセットアップを済ませておくとか、準備は色々必要だと思いますが。多分、この記事を読んでいる皆さんであればそのくらい朝飯前なんじゃないでしょうか。

アカウント切り替えがスムーズ

ChromeOS の特徴として、ユーザーは Google アカウントに紐づきます。ただ、 PIN とパスワードだけは端末×ユーザーとなるので、 Google アカウントとは別で指定する必要があります。

で、何がすごいのかって、ログイン/ログアウト処理が結構速いんですよ。体感 15〜20 秒くらい。セッションを保持したままユーザー切り替えはできないので、必ずログアウトする必要はありますが、それにしても素早い。

パスワードは短めに設定できるのと、 PIN は数字 6 桁なので、入力はかなりスムーズです。さらに Windows と違ってプロファイルの読み込みが速くて、体感 5 秒くらいでログインできます。

コレの何がいいかって、普通は Windows や MacOS って Chrome 自体に複数プロファイルを作成して個人用を仕事用で分けると思うんですが、 ChromeOS に限っては OS レベルでユーザーを個人用/仕事用に切り分けられて、それらの切り替えをめっちゃスムーズに行えるんですよ。

つまり、デスクトップやアプリの構成を完全に切り替えられるので、無駄な要素が目に入らないし、完全にモードに入れる。ぱっとやりたい仕事だけ済ませて、個人用途に戻ってこれる。コレがかなり便利。

Windows にもこのくらいの俊敏さがあれば良かったんだけどなぁ。まあ Win32 API をサポートし続ける限り (ユーザーが求め続ける限り) 無理だろうね。

総評

……とダラダラ書き連ねていてたら 8000 文字を超えていました。久々に書きたいことを延々と書いたって感じ。個人的には満足です。

お気づきかもしれませんが、この記事も今回購入した Chromebook で全文書いています。特段めちゃくちゃ困ったことはなく、快適に書けています。こういうサクッと文書を起こすとか、ちょっとスマホじゃやりづらいことを実現するにはもってこいのデバイスだと思います。

総合して、結構いい買い物をしたなと思っています。反省はしていますが後悔はしていません。

もし手軽なサブ機をお求めの方がいれば、何かの参考になれば幸いです。

それでは。